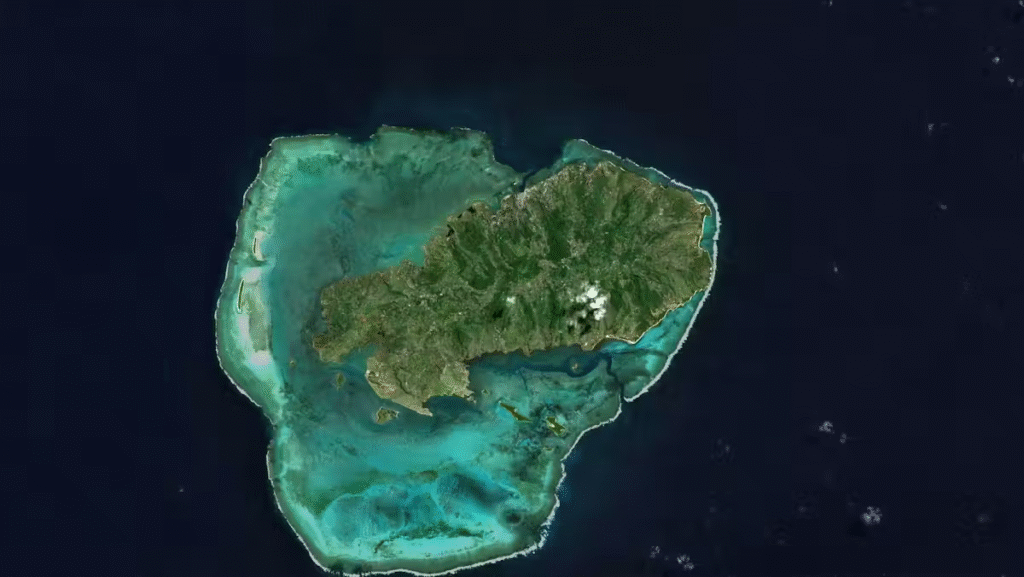

Un jour d’août 1875, un perroquet gris-bleu fut abattu sur une petite île de l’océan Indien près de l’île Maurice. Ce fut la dernière fois qu’un perruche de Rodrigues fut aperçu vivant.

Cet oiseau était l’un des deux seuls spécimens conservés. Exactement 150 ans plus tard, les deux reposent sous notre garde au University Museum of Zoology de Cambridge, en Angleterre. À part quelques fragments fossilisés, ils représentent les seules preuves matérielles que cette espèce ait jamais existé.

Pour de nombreux animaux disparus, les musées sont désormais leur dernier habitat. Sans ces collections, nous n’aurions pas seulement perdu ces créatures – nous aurions aussi perdu la connaissance même de leur existence. On peut parler de « double extinction ».

Comme je l’explore dans mon récent livre, Nature’s Memory: Behind the Scenes at the World’s Natural History Museums, ceux d’entre nous qui travaillons dans les musées prenons très au sérieux la responsabilité de préserver les preuves des espèces avec lesquelles nous avons partagé notre planète, et comment cette diversité a évolué au fil du temps. Nos collections sont constamment utilisées pour tirer des leçons des disparitions passées, et ce rôle n’a fait que s’accroître.

Extinction et biais de genre

Il existe quelques récits énigmatiques de perroquets verts et bleus rapportés par des marins échoués sur Rodrigues au XVIIIe siècle, mais aucun spécimen ne fut collecté avant 1871. C’est alors que l’administrateur colonial britannique de Maurice, Edward Newton, reçut un oiseau femelle jamais décrit scientifiquement auparavant. (Pour qu’une nouvelle espèce soit officiellement reconnue, les scientifiques doivent en rédiger une « description » formelle.)

Newton envoya le spécimen préservé à son frère, Alfred Newton – l’ornithologue le plus éminent de la Grande-Bretagne du XIXe siècle et premier professeur de zoologie de l’université de Cambridge – qui publia la description de cette nouvelle espèce.

Cela en fait une rareté : seulement un quart des espèces d’oiseaux sont décrites à partir de spécimens femelles, ce qui signifie que dans la plupart des cas, le mâle est considéré comme la représentation standard de l’espèce, tandis que la femelle est vue comme « l’autre ».

D’ailleurs, bien que les femmes aient toujours joué un rôle majeur en histoire naturelle, seulement 8 % des oiseaux nommés d’après une personne portent un nom féminin. C’est l’une des raisons pour lesquelles je préfère appeler cette espèce « perruche de Rodrigues », d’après son île d’origine, plutôt que par son autre nom, « perruche de Newton » (même si, ironiquement, cette île porte aussi le nom d’un homme).

Dans un autre exemple des biais sociaux de genre influençant l’histoire naturelle, alors qu’on lui proposait de publier une illustration du spécimen avec sa description, Alfred Newton écrivit : « comme il s’agit malheureusement d’une femelle, je m’abstiens d’en donner une ». Il espérait obtenir un mâle.